自作PCの配線作業や裏配線の整理について、その考え方と作例を紹介します。

この記事ではATX、MicroATX、Mini-ITXのケースで、過去に私が自作したPCの配線整理を紹介します。

自作PCの裏配線のコツを知りたい

この記事の作例を見ていただければわかりますが、これまでは「なんとなく通り道を作って、なんとなくまとめる」といったイメージで作業をしていました。

そこで、YouTubeで見つけた動画を参考に配線とケーブル整理をしました。

これを見て「プロってすげぇ!」という感想です。

結論から言うと、マザーボード用24ピンケーブルとCPU用ケーブルの2系統を軸にしてケーブルをまとめていく、というものでした。

動画ではマザーボードの裏側にピンコネクタが配置されたタイプのものですが、通常のマザーボードと裏配線可能なケースでも同じようにまとめることができました。

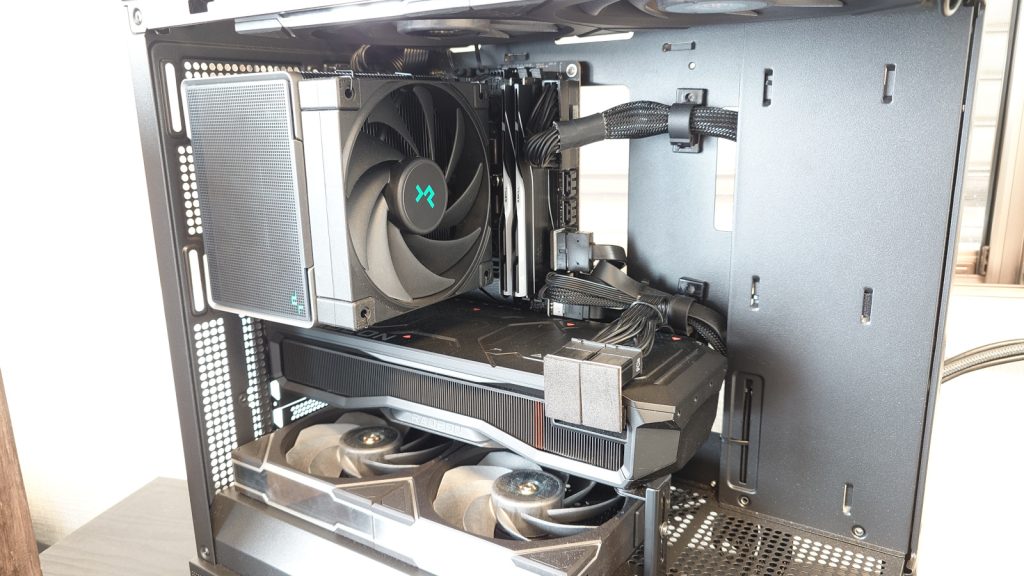

ピラーレスケース ZALMAN P10 で裏配線を実践

マザーボード、CPUクーラーの交換に合わせて、ケースを交換しました。

今回はZALMAN P10のケースを使用します。

ピラーレス、前面に吸排気エリアがないことを除けば一般的なMicroATXケースなので、裏配線はフロント側に24ピン、リア側にCPU用8ピンの電源ケーブルが配置されます。

[作例]MicoATXケース ZALMAN P10

MicroATXケースのZALMAN P10を使って配線を中心に作例を紹介します。

ケーブルの量が少なければ、まとめなくてもきれいに見せることができます。

ケースに合わせてマザーボードもMicroATXにしたとき、ケーブル余長がもう少し長くなります。この場合の余長は、フロント下部のカバー下に収納してください。

それでは、私が動画の内容を見たうえでどのように配線したかを紹介します。

ケーブルを流すラインは24ピンと8ピンのケーブル

ケーブルをまとめる前に、各ケーブルをまっすぐ伸ばしてクセを取ります。クセを取ることで後続の行程、特に余剰ケーブルの取りまとめが比較的容易になります。

ケーブル整理のコツとして「電源供給用の24ピンと8ピンの2系統にケーブルを集約する」という方法を、このPCでも使わせていただきました。

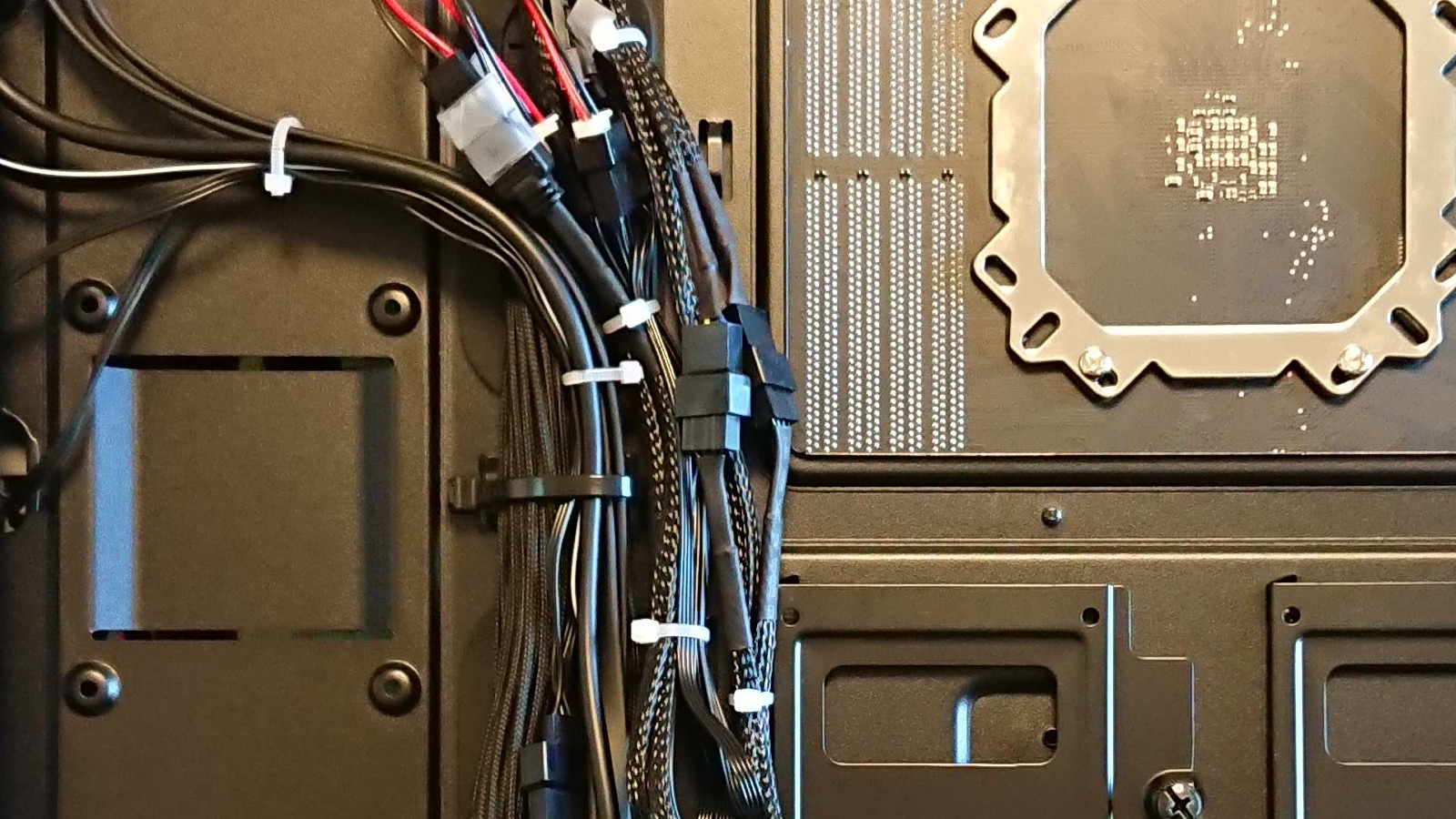

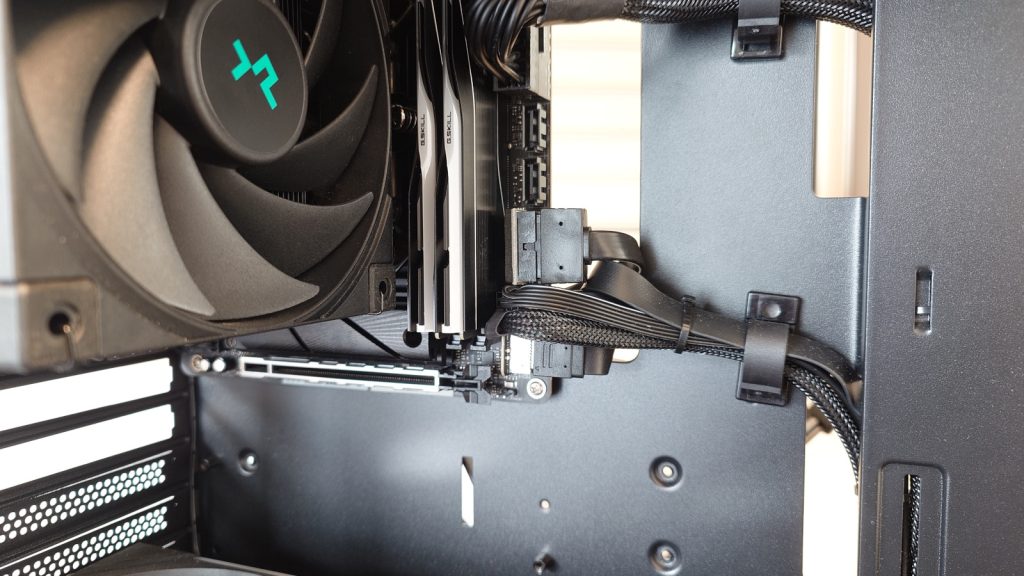

まずは裏配線のフロント寄りです。

主にマザーボード用の24ピン電源ケーブル、フロントパネル用ケーブルが配置されます。

フロントパネルのケーブルを24ピンケーブルがオーバークロスさせたあとに各ケーブルを束ね、結束バンドを使ってケースのステーに固定しています。

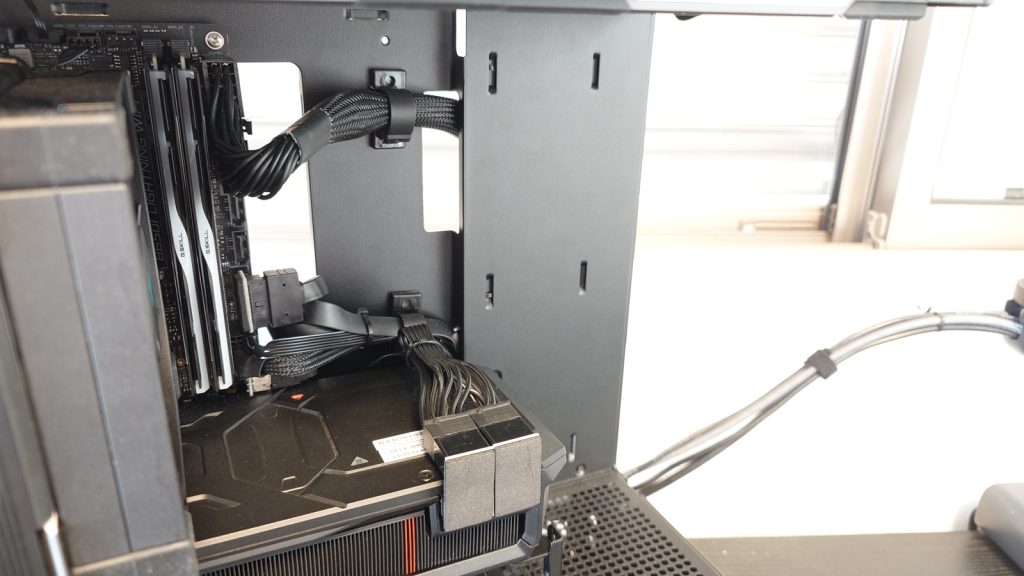

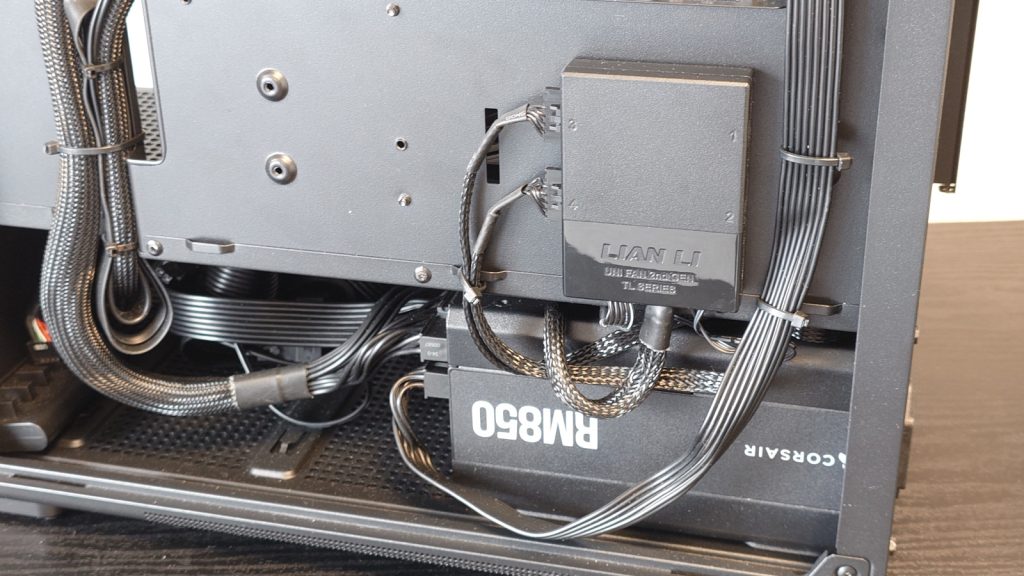

次にリア寄りです。

主にCPU用の8ピン電源ケーブル、サードパーティ製機器(ファン、簡易水冷クーラーなど)のケーブルが配置されます。

8ピンケーブルに重ねる形で各ケーブルを束ね、結束バンドを使ってケースのステーに固定しています。

どちらの系統も電源ケーブルに添わせる、重ねるように配置するようにして、ケーブルがばらけない、見えにくいように配置や配線をしました。

表側から裏側への通り道を集約する

ケーブルを裏側に回すときは、まとまりが出るよう通す位置を可能な限り一か所に集約します。

ケーブルは結束バンドでまとめていきますが、通り道が一か所に集約されたことでこの処理が非常に簡単になりました。

ケーブル結束は電源ケーブルに沿って結束バンドでとめていく

動画内でも触れられていますが、ケーブルの結束は結束バンドを使用します。面ファスナーは使いません。

また、針金が入っているビニールタイ(必要な長さに切ってネジネジしてとめるもの)も使いません。これは中の針金(金属部)がむき出しになったときに通電などの危険があるため使いません。

結束バンドは適切な間隔で、多すぎず少なすぎず、といった間隔でまとめます。

まとめるときは主となる電源ケーブル(24ピンや8ピンのケーブル)に添わせる、または下に重ねるようにしてまとめます。

結束バンドをとめるときは、ケースに用意されたステーを活用します。

比較的最近のケースは裏配線が考慮されており、結束バンドなどを利用する前提の構造になっています。止める場所がないとき、そもそも結束バンドを止める場所が使いづらいときはケーブルだけをまとめるようにします。

ケースに面ファスナーが付属していてもすべて取り外す、という発想はなかなかできませんでした。すべてを結束バンドにすることで、ケーブルでラインを出しやすくなりました。

ケーブル接続部は「あそび」を持たせる

ケーブルを複数まとめるため、テンションをかけすぎないようにします。

テンションについては以前からかけすぎないように気を付けていましたが、上で紹介した動画においても注意点として挙げられていました。

ケーブルが向かう方向にそのままテンションをかけないよう、いったん上または下にケーブルを逃がしながら配線します。

ケーブルに若干の遊びを持たせることで、一緒に束ねた他のケーブルに引っ張られても断線しづらくなります。

太いケーブルや固めのケーブルは、クセをつけるように強めに曲げていきます。

太いケーブルはどちらかというと引っ張る側なので、遊びはそこまで気にせずに配線しています。

これらの作業は、ケーブルに若干の遊びを持たせることで、一緒に束ねた他のケーブルに引っ張られても断線しづらくなります。

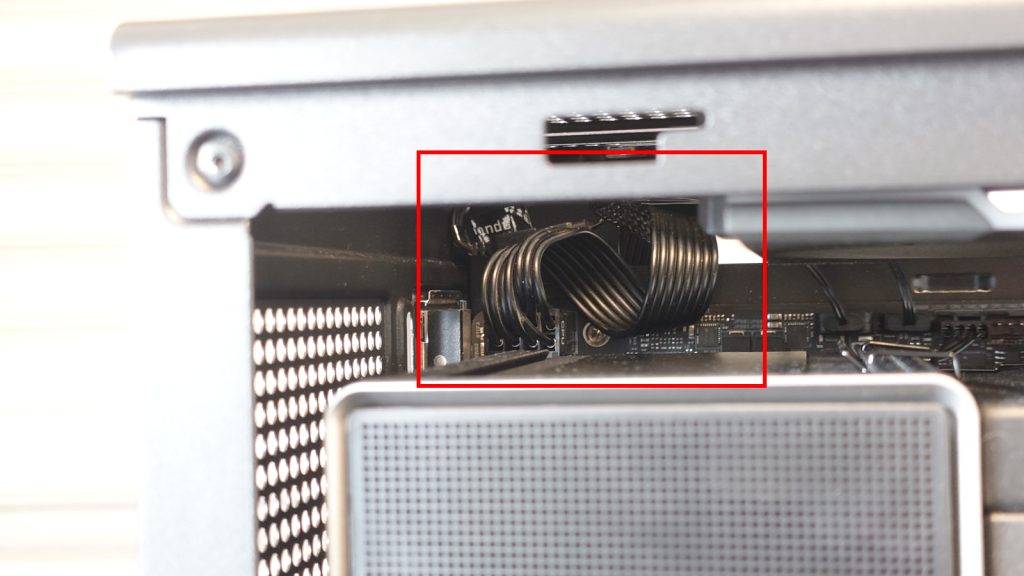

フラットケーブルは巻いてオフセットさせる

フラットタイプのケーブルをまとめるときは、ケーブルを前転するように回転させながら左右にオフセットさせます。

この方法でケーブルをオフセットさせると同時に、ケーブル接続部へのテンションを軽減させる効果も持たせます。

マザーボードとの接続部も、基準になる1本に合わせてオフセットさせます。

USB2.0ケーブルが太めなので、このケーブルを中心にするように他のケーブルをオフセットさせます。

オフセットさせるとテンションの軽減、位置の調整が容易です。ただ、今回のケースではもう少しいいやり方がありそうなので、今後の課題にしたいです。

電源ケーブルの余長の処理や他のポイント

細かいポイント、ケーブル処理に間接的に関係する内容を紹介します。

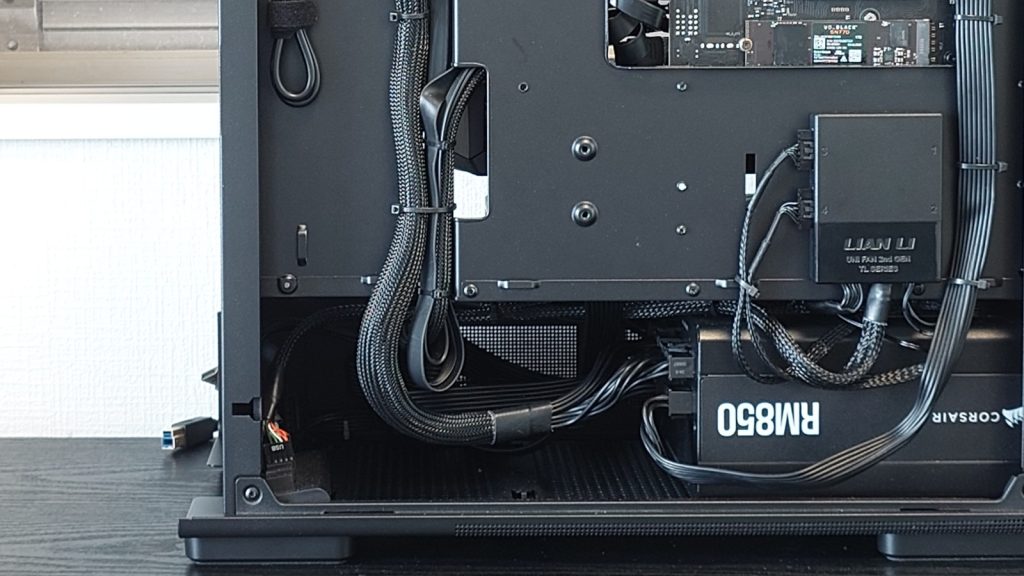

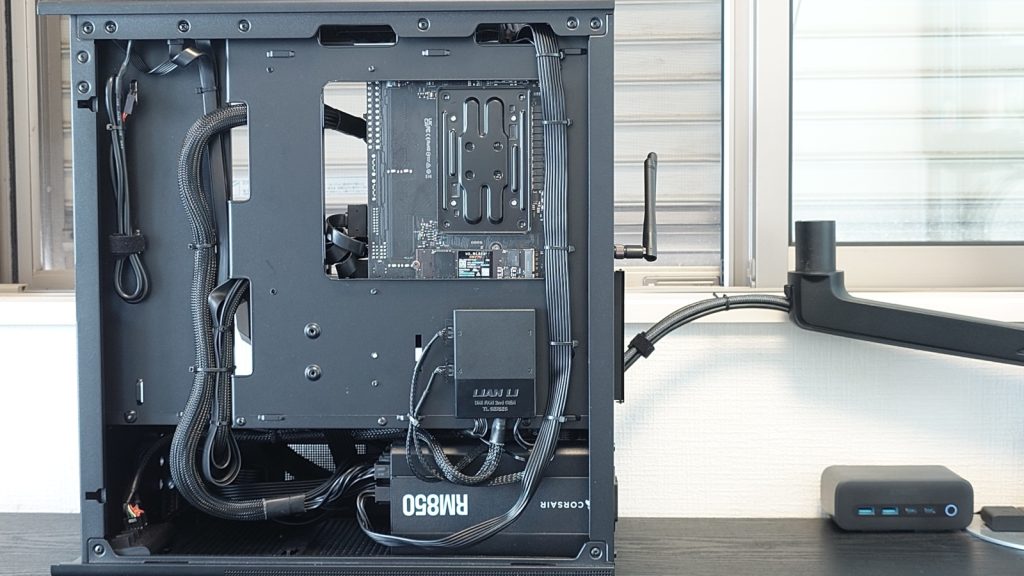

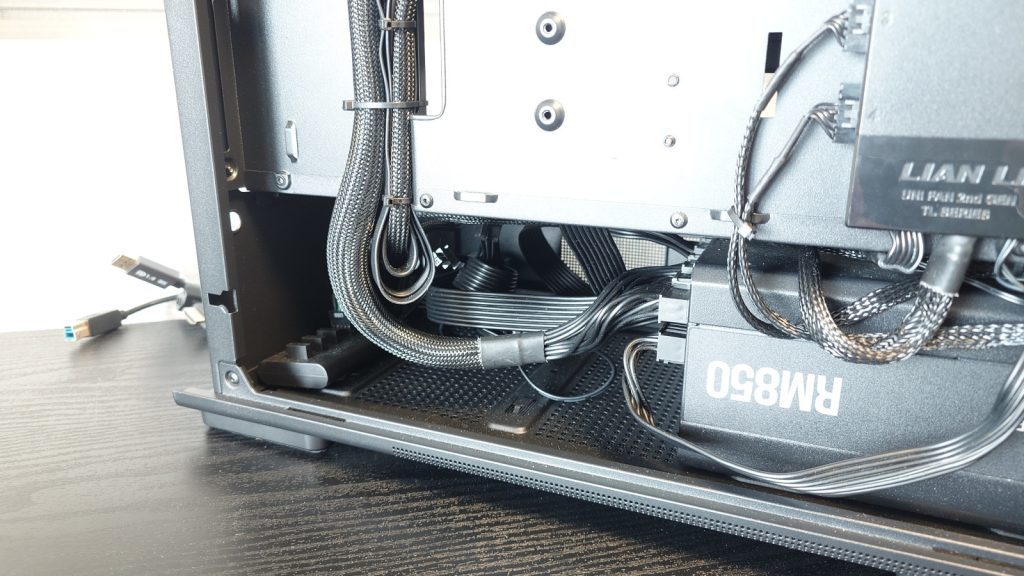

電源ケーブルの余長の処理

24ピン電源ケーブルやPCIe、SATA用ケーブルの余長はドライブベイのスペースに収納します。

動画内でも紹介されていますが、ケースの端に添わせるようにするときれいに収納できました。

ドライブベイが不要だったので外しましたが、取り付けた状態でも同様に収納していきます。

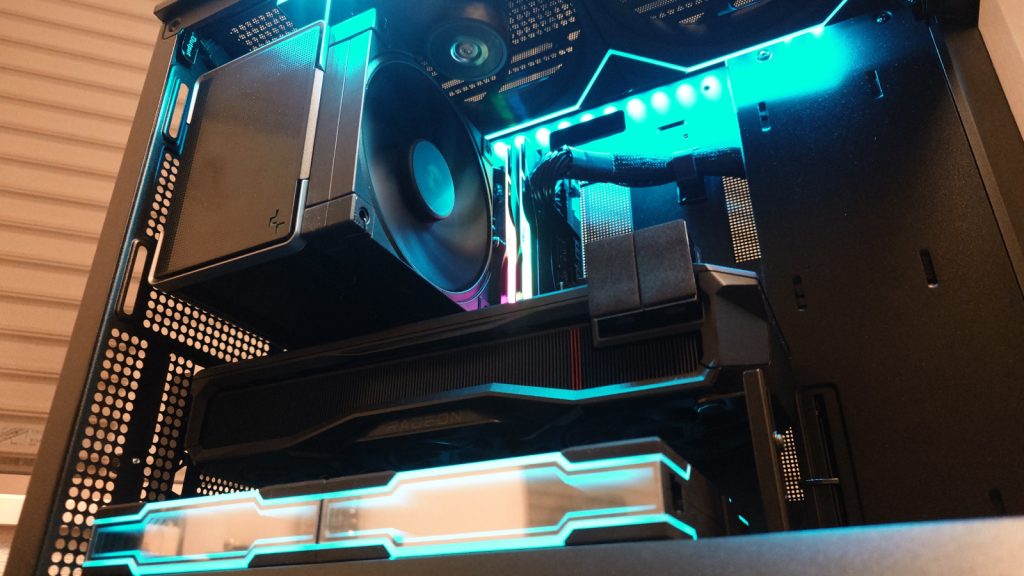

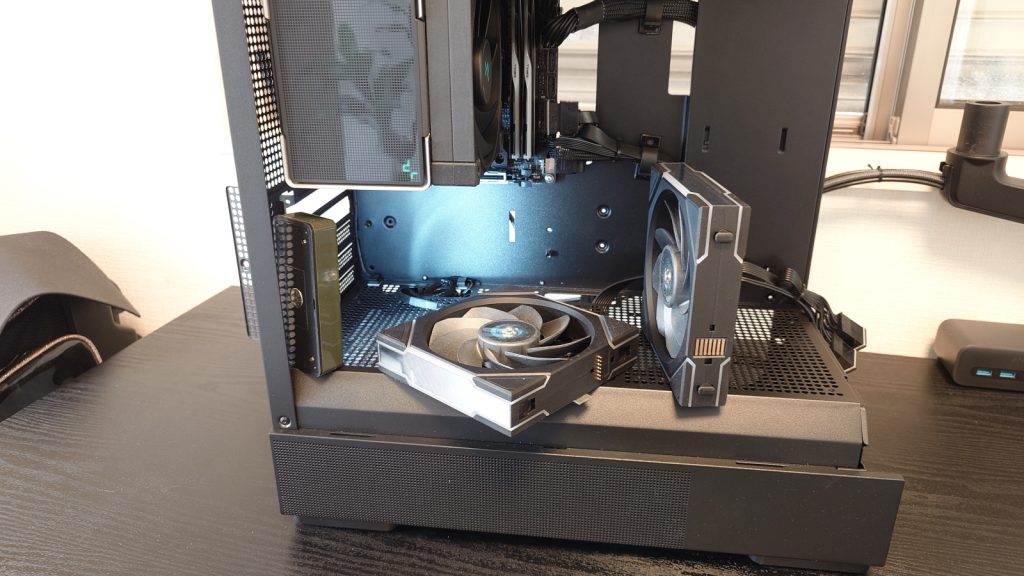

ディジーチェーンを採用したケースファンの使用

ケーブルが多くなる原因となるケースファンですが、ディジーチェーンを採用したケースファンを使うことで、ケーブルの量を少なくすることができました。

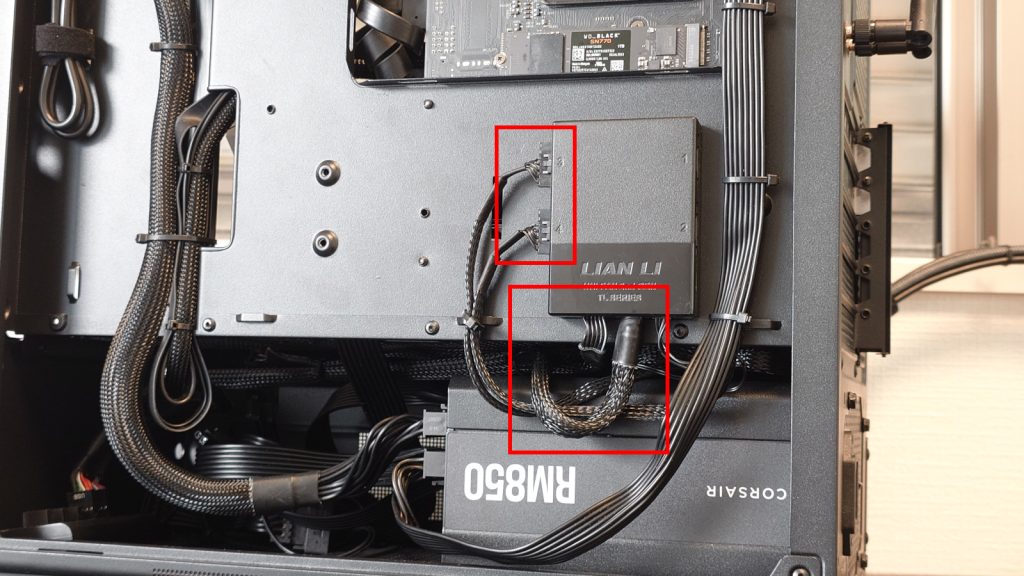

今回はLIAN LIのUNI FAN TLシリーズのケースファンを採用しました。

ケースファン本体をデイジーチェーンでき、配線する量を各段に減らすことができます。

底面に120mm、天面に140mmを設置しており、ファンからファンコントローラーへのケーブルがそれぞれ1本ずつ、合計2本接続されているだけです。

今回はLIAN LI TLシリーズのうち有線タイプのものを使いましたが、現在はワイヤレスタイプの販売へ移行しているようです(少し高い……)。

今回取り付けたもののワイヤレスタイプ↓

主にケーブルを使ってデイジーチェーンするタイプ、ファンの本体同士をジョイントするタイプがありますが、見た目がスマートかつ扱いやすいという点で本体同士をジョイントするタイプがおすすめです。

ファンコントローラーのファン用ケーブルの処理

電源ケーブルの2つのラインに属さないファン用ケーブルを処理します。

電源ユニット付近からマザーボード下部に配線しました。

グラフィックボードの後ろ側を通し、マザーボードのファン用コネクタに接続していますが、隅を通して極力目立たないように工夫しています。

底面ファンも設置しているので、このファンのケーブルも併せて同じ場所を通して配線しました。2つのラインに添わずとも基本を守りつつ配線しました。

表側だけでなく裏側も配線をこだわりたかった

今回はとても素敵な動画を見つけたので、真似して配線を整理しました。

結果的に「今までの配線なんて超テキトーだね」という結論に至りました。その作例を次のページから紹介しますが、ATXケースの作例なんか「もっとやりようがあるだろ?」と自問自答です。

今回行ったケーブル整理でメンテナンス性も非常に高くなりました。

もし「裏側もきれいにしたい」という方がいれば、ぜひ参考にしてください。

おまけ:オフセットしない方法を考えた

ケーブルを一か所にまとめるとすっきりする、というのは先に紹介した動画の中でも触れられていました。

そのためにオフセットして位置をずらしながらもケーブル破損を防ぐ、という方法はとてもいいですが、どうしてもケーブルの長さが短くなってしまいます。

そこで、フロントパネルのケーブルをあえてまとめずに裏配線をしてみました。

フロントパネル用ケーブルはできるだけオフセットさせず、そのまままっすぐ真下に配線しました。

まとめた方がいいかばらしたまま直線が出るようにするかは、完全に好みです。

ばらした状態で配線し薄いプラ板を貼り付けて配線を隠すこともできそうです。

フロントパネル用ケーブルなどを両面テープ、市販のケーブルホルダーを使って固定しました。

この結果、ケーブルはPCIe用電源ケーブルと同じ場所から裏側に配線することができました。

表側のケーブルは下方向かつ直線的に配線できました。

最初の配線との大きな違いは、フロントパネル用ケーブル、USBケーブル、PCIe電源用ケーブルが同一の場所から裏側へ配線されていることです。

両面テープは少し強力なもの、ゴム系素材でもしっかり取り付けできるものを使いました。

最終的に、配線は表も裏もきれいに整理して極力見せない、見せても整然とした雰囲気を出すことができ、満足できました。