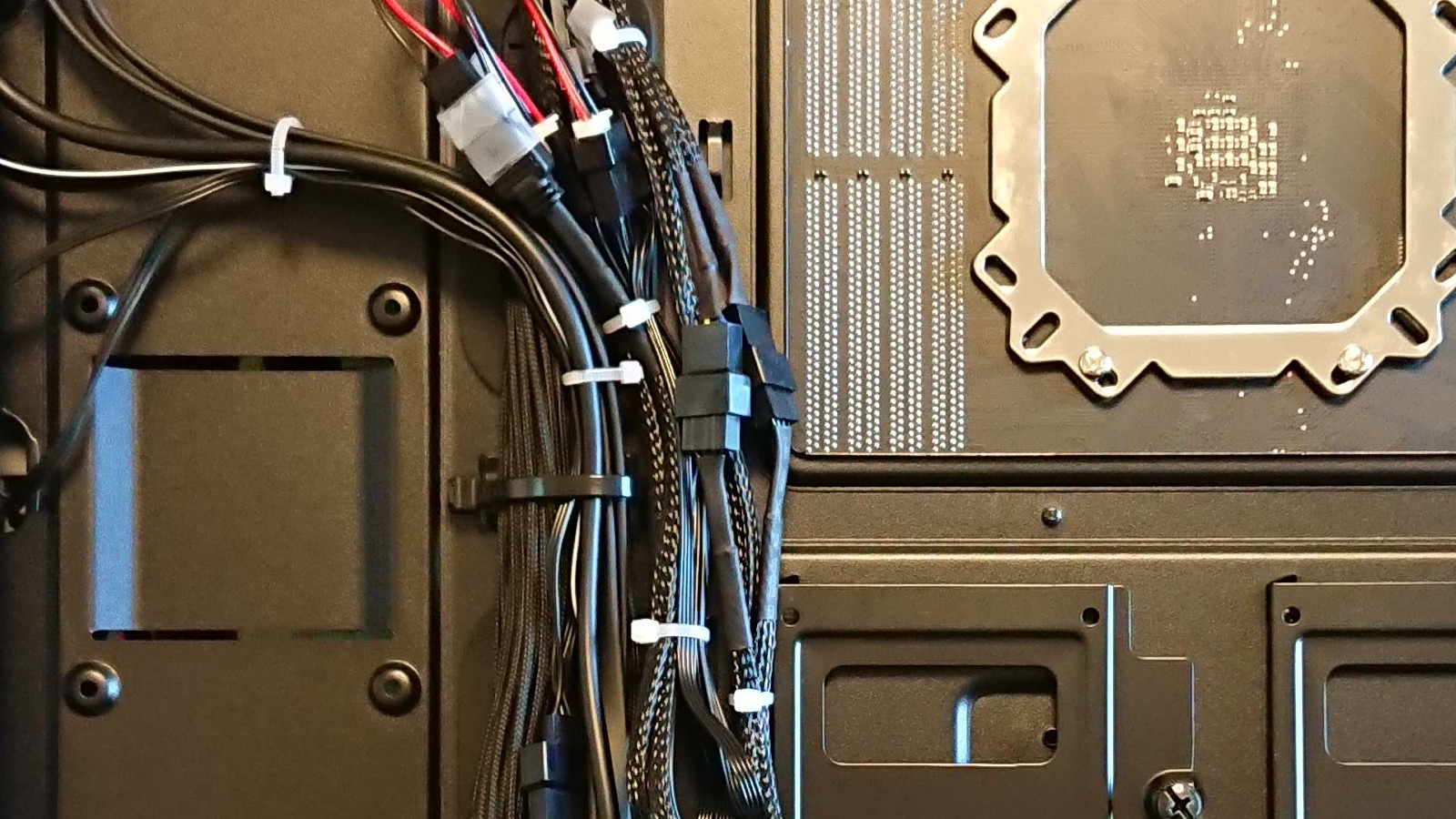

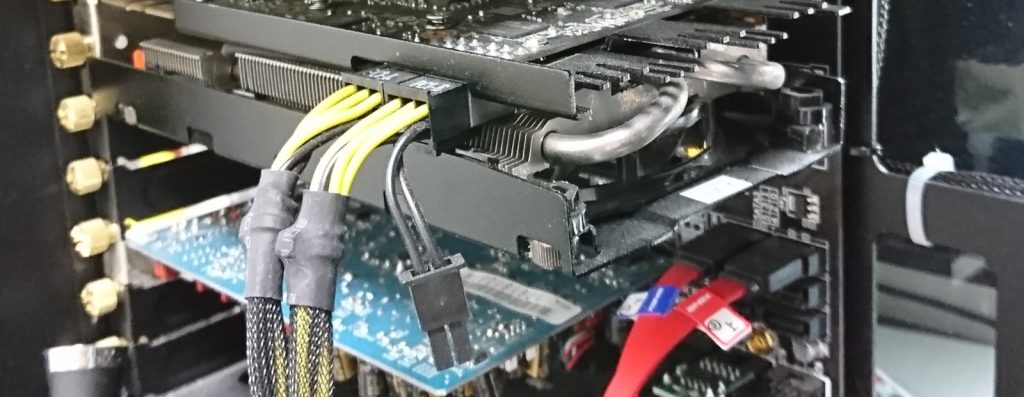

自作PCの配線を上手に整理をしよう(作例も紹介)

自作PCの配線作業や裏配線の整理について、その考え方と作例を紹介します。

ATX、MicroATX、Mini-ITXのケースを使った配線を細かく説明します。

各サイズのケースは、私がかつて自作PCで使用していたケースです。ほかのメーカーのケースで裏配線ができる製品であれば、おおよそ似たような配線が可能です。

裏配線をオススメする3つの理由

そもそもなんで裏配線をするんだろう、と言う内容を、勝手な想像のもとにメリット、デメリットを交えて書いてみます。

ケース内部のエアフロー確保

ケーブルが物理的に空気の流れを遮るため、エアフローが悪くなりがちです。

2005年ごろ(私が自作PCに手を出した頃)のPC用ケースは、特にそういった概念はありませんでしたが、CPUやグラフィックスボードの性能向上とともに、エアフローを考慮したケースが増えてました。

ケースの進化はエアフローの妨げにならないように裏配線が考慮されており、ケース内に空間が作り出せるようになっています。

LED搭載パーツによる見栄えをよくする

最近のパーツはLEDが搭載されていてケース内が装飾できますが、ケーブル整理せずにケース内を明るくすると、整理されていない配線が目立ちます。

せっかく自分で選定したパーツたちですから、取り付けた後はショーケースに飾るイメージを保ちたいです。

余計な配線が見えないよう、裏配線を活用して余計な配線を整理しましょう。

メンテナンス性の向上

ケーブルをまとめる過程で「ケーブル同士が絡まないようにしよう」という意識が働きます。

その結果、ケーブルを1本だけ抜き取りたいといった作業が、あとから非常に簡単にできるようになります。

これは裏配線ができないMini-ITXケースを使い始めてからも意識していて、中の見栄えをきれいにするためにケーブルをまとめると、ケーブル1本のみに対する作業が格段に行えるようになりました。

特に私の場合は、メンテナンス性も重視して裏配線やケーブル整理をしています。

裏配線なんて自己満足だけど満足度は高い

自作PCの裏配線や配線整理は、部屋の掃除をした感覚に近いです。

部屋掃除で満足感を得られるなら、自作PCの配線整理をした結果に満足できます。

裏配線まできれいにする必要はない、と言われると、正直その通りです。InWin805のケースのように裏側が見えるケースならともかく、一般的なケースは裏配線側は目隠しされているので、収まってさえいれば大丈夫です。

しかし表側、常に見えている側は別ですね。

キレイにした中身が見栄えよく映ればそれこそ「自作PCの魅力を以前よりも引き出せた」と満足できることでしょう。

- CORSAIR「CARBIDE 275R」⇒ 次のページ(2ページ目)

- Fractal Design「Define 7 Mini」⇒ 3ページ目

- Mini-ITXケースの作例 ⇒ 4ページ目